Ob beim Abrufen einer Website, dem Versenden einer E‑Mail oder dem Streamen eines Videos: Datenpakete legen einen Weg durch ein komplexes Netz aus Verbindungen und Knotenpunkten zurück. Damit diese Pakete zuverlässig und effizient ankommen, braucht es Routing – und dafür sind Router die zentralen Akteure.

Was ist Routing?

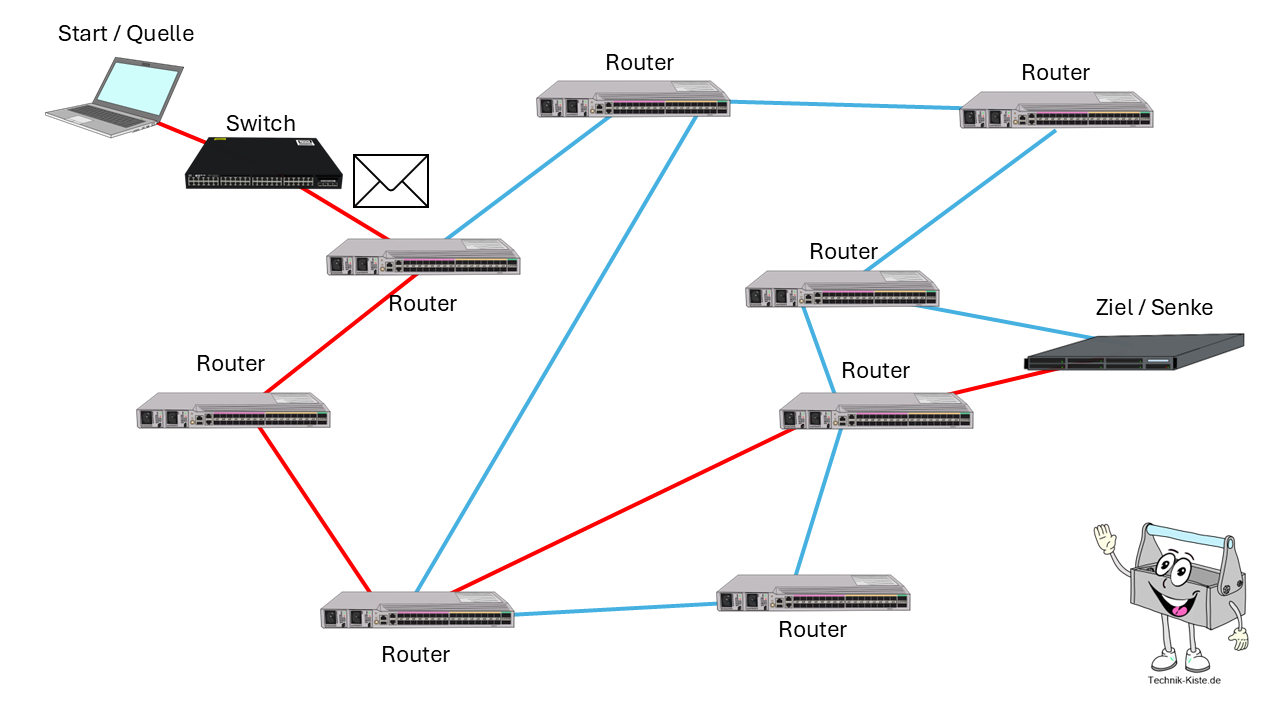

Routing bezeichnet den Prozess, bei dem Datenpakete von einem Ursprungsort zu einem Zielort über ein oder mehrere Netzwerke geleitet werden. Dabei entscheidet ein Router anhand von Informationen in seiner Routing-Tabelle, welchen Weg das Paket nehmen soll.

Prinzip von Routing. Quelle: Technik-Kiste.de

💡 Analogie zu Routing: Stell dir vor, du möchtest einen Brief verschicken. Du schreibst die Adresse auf den Umschlag und wirfst ihn in den Briefkasten. Die Post entscheidet dann, über welche Verteilzentren und Transportwege der Brief am schnellsten und sichersten zum Empfänger gelangt. Genau so funktioniert Routing – nur eben mit digitalen Daten.

Router – die Verkehrspolizisten des Internets

Ein Router ist ein Netzwerkgerät, das verschiedene Netzwerke miteinander verbindet und Datenpakete anhand seiner Konfiguration und der Routing-Tabelle zwischen ihnen weiterleitet.

Arbeitsweise: Router arbeiten auf Schicht 3 des OSI-Modells (Network Layer) und verwenden IP-Adressen, um den Zielort zu bestimmen.

Routing-Tabelle: Enthält Einträge, die festlegen, über welches Interface und welchen nächsten Router (Next Hop) ein Paket weitergeleitet wird.

Entscheidungskriterien: Kürzester Weg (Hop Count), verfügbare Bandbreite, Latenz, Auslastung oder administrativ gesetzte Regeln.

Arten des Routings

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen statischem und dynamischem Routing, wobei beide Ansätze ihre eigenen Stärken und Schwächen haben und in der Praxis oft kombiniert werden.

Statisches Routing

Beim statischen Routing werden die Routen manuell in den Router eingetragen. Der Administrator legt für jedes Zielnetzwerk fest, über welches Interface und welchen nächsten Router die Datenpakete geleitet werden sollen.

Diese Methode ist besonders in kleinen, überschaubaren Netzwerken beliebt, in denen sich die Topologie selten ändert. Der Vorteil liegt in der vollständigen Kontrolle und der geringen Systemlast, da der Router keine zusätzlichen Protokolle ausführen muss.

Allerdings ist statisches Routing unflexibel: Fällt ein Link aus oder wird ein neuer Netzwerkpfad hinzugefügt, müssen die Einträge manuell angepasst werden. In großen, dynamischen Umgebungen kann das schnell unübersichtlich und fehleranfällig werden.

Zusammengefasst:

- Routen werden manuell konfiguriert.

- Vorteil: volle Kontrolle, keine Protokoll-Overheads.

- Nachteil: unflexibel, erfordert manuelle Anpassung bei Änderungen.

Dynamisches Routing

Das dynamische Routing überlässt die Aktualisierung der Routing-Tabellen speziellen Routing-Protokollen. Router tauschen dabei regelmäßig Informationen über erreichbare Netzwerke und deren „Kosten“ aus.

Bekannte Protokolle sind etwa RIP (Routing Information Protocol), das auf der Anzahl der Zwischenstationen – den sogenannten Hops – basiert, oder OSPF (Open Shortest Path First), das mithilfe eines Link-State-Algorithmus den kürzesten und leistungsfähigsten Pfad berechnet. Im globalen Internet spielt BGP (Border Gateway Protocol) eine zentrale Rolle, da es Routing-Entscheidungen zwischen autonomen Systemen koordiniert.

Dynamisches Routing reagiert automatisch auf Ausfälle oder Laständerungen und sorgt so für eine hohe Ausfallsicherheit. Der Preis dafür ist eine höhere Komplexität in der Konfiguration und ein gewisser Overhead durch den ständigen Informationsaustausch.

Zusammengefasst:

- Router tauschen automatisch Informationen über verfügbare Wege aus.

- Routing-Protokolle wie OSPF, BGP oder RIP passen die Routing-Tabellen laufend an.

- Vorteil: reagiert automatisch auf Ausfälle oder Laständerungen.

- Nachteil: komplexer, benötigt mehr Ressourcen.

Mischform

In der Praxis setzen viele Netzwerke auf eine Mischform: Statische Routen werden für feste, kritische Verbindungen genutzt, während dynamische Protokolle den Rest des Verkehrs flexibel steuern. So lassen sich Stabilität und Anpassungsfähigkeit optimal kombinieren.

Routing vs. Forwarding

Obwohl die Begriffe „Routing“ und „Forwarding“ oft im gleichen Atemzug genannt werden, beschreiben sie zwei unterschiedliche, aber eng miteinander verknüpfte Prozesse im Netzwerkbetrieb.

Routing ist der strategische Teil: Es geht darum, auf Basis von Routing-Tabellen und Protokollen zu entscheiden, welcher Weg für ein Datenpaket am besten geeignet ist. Diese Entscheidung wird nicht für jedes einzelne Paket neu getroffen, sondern ergibt sich aus einer zuvor ermittelten und gepflegten Übersicht aller bekannten Netzwerke und der möglichen Pfade dorthin. Routing ist damit ein kontinuierlicher Planungsprozess, bei dem der Router seine Tabellen aktualisiert, neue Routen hinzufügt oder bestehende anpasst, um auf Veränderungen im Netzwerk zu reagieren, wie etwa wenn ein Link ausfällt oder ein neuer hinzugefügt wird.

Forwarding hingegen ist der operative Schritt, der unmittelbar auf diese Planung folgt. Sobald ein Datenpaket eintrifft, prüft der Router dessen Zieladresse, sucht in seiner Routing-Tabelle den passenden Eintrag und leitet das Paket über das entsprechende Ausgangsinterface weiter. Dieser Vorgang geschieht in Bruchteilen von Millisekunden und ist stark auf Geschwindigkeit optimiert, da er für jedes einzelne Paket wiederholt wird.

Während Routing also eher die „Kopfarbeit“ ist, die im Hintergrund läuft, ist Forwarding die „Handarbeit“ im Vordergrund, also das tatsächliche Bewegen der Pakete von einem Interface zum nächsten.

Man kann sich das Zusammenspiel gut, wie bei einem Logistikunternehmen vorstellen: Das Routing entspricht der Routenplanung im Dispositionsbüro, bei der festgelegt wird, welche Straßen und Zwischenstationen ein Lieferfahrzeug nehmen soll. Das Forwarding ist dann der Moment, in dem der Fahrer an einer Kreuzung steht und – basierend auf dieser Planung – tatsächlich in die richtige Straße einbiegt. Ohne Routing gäbe es keinen Plan, ohne Forwarding würde der Plan nie in die Tat umgesetzt. Erst das Zusammenspiel beider Prozesse sorgt dafür, dass Daten zuverlässig und effizient ihr Ziel erreichen

Zusammengefasst:

- Routing = die Entscheidung, welcher Weg genommen wird (Planung).

- Forwarding = das tatsächliche Weiterleiten des Pakets über das passende Interface (Ausführung).

Router im Alltag

Router begegnen uns heute in nahezu jedem Bereich der digitalen Kommunikation oft, ohne dass wir ihnen besondere Beachtung schenken.

Im privaten Umfeld steht meist ein kompakter Heimrouter im Wohnzimmer oder Arbeitszimmer, der mehrere Funktionen in einem Gerät vereint. Er verbindet das lokale Netzwerk (LAN) und das drahtlose Funknetz (WLAN) mit dem Internet, übernimmt häufig auch die Rolle eines Modems für DSL, Kabel oder Glasfaser und fungiert gleichzeitig als Firewall, um unerwünschte Zugriffe von außen zu blockieren. Moderne Heimrouter bieten darüber hinaus Zusatzfunktionen wie Kindersicherung, Gastnetzwerke, VPN‑Zugänge oder integrierte NAS‑Dienste, mit denen sich Dateien im Heimnetz zentral speichern und abrufen lassen.

In Unternehmen sind Router deutlich leistungsfähiger und oft modular aufgebaut. Sie verbinden nicht nur interne Netzwerke mit dem Internet, sondern auch verschiedene Standorte miteinander – etwa über dedizierte Standleitungen, MPLS‑Netze oder verschlüsselte VPN‑Tunnel. Hier spielt neben der reinen Weiterleitungsgeschwindigkeit auch die Fähigkeit eine Rolle, komplexe Routing‑Regeln, Quality‑of‑Service‑Einstellungen und Sicherheitsrichtlinien umzusetzen. Unternehmensrouter sind oft redundant ausgelegt, um bei einem Hardware‑ oder Leitungsfehler ohne Unterbrechung weiterarbeiten zu können.

Auf einer noch höheren Ebene, im sogenannten Backbone des Internets, arbeiten Hochleistungsrouter, die speziell für den Einsatz in Rechenzentren und bei Internet‑Providern entwickelt wurden. Diese Geräte verarbeiten Millionen von Paketen pro Sekunde und halten riesige Routing‑Tabellen mit Informationen zu weltweiten Netzwerken vor. Sie sind für die Kommunikation zwischen autonomen Systemen zuständig und setzen dafür Protokolle wie BGP ein, um den globalen Datenverkehr effizient zu steuern.

Zusammengefasst:

- Privathaushalt: Heimrouter verbinden lokale Geräte (LAN/WLAN) mit dem Internet, oft kombiniert mit Modem und Firewall.

- Unternehmen: Leistungsfähige Router verbinden Standorte, segmentieren Netzwerke und setzen Sicherheitsrichtlinien um.

- Internet-Backbone: Hochleistungsrouter in Rechenzentren leiten Millionen Pakete pro Sekunde zwischen Providern umher.